前言

在一个咖啡屋偶然接触到这本书,当时旁边我翻遍了隔壁书架,一群要么是《骆驼祥子》,《呐喊》,《酒馆》这种上世纪的书,或是再给我整点余秋雨的风风雨雨,或者是再搞点三毛的恩恩爱爱,想找两本王朔的或者余华硬一点的却翻不到,碰巧遇到了,博弈论。现在想起,可能是《博弈论》前两的囚徒困境吸引住了我吧。现在距看完这本书两个月了,许多片段还能历历在目。

对人的博弈

我觉得如果是正经人对完这本书,应该对一点人情世故有所提升。我只能讲一下,我自己看完的对其浅薄的理解。每个人和其他人交往是时候都是在博弈,可能你自己没有注意到,但是和他人的博弈都是在井然有序的发生,默认的处理的方法就是经验论,参照别人处理的方式。这种方法总不能说是错的,但回头想想这可能不是最优解,每个人性格,遇到的矛盾总是不同而已的,一招鲜吃遍天,不太适用。

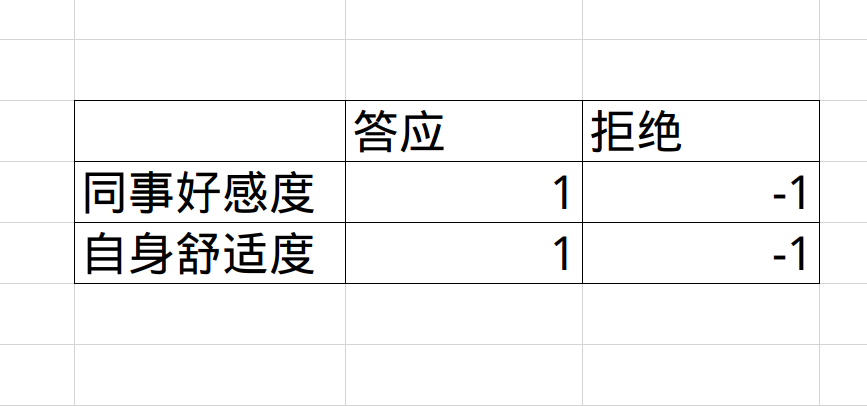

举个栗子:当你公司同事想去聚餐,想把你拉过去,但是你刚进公司,对公司同事不熟悉,这时候你就要考虑拒绝他还是答应他呢,我们画个表格。

表格上很清楚明了,如果你觉得自身的舒适度比同事好感度重要的话,合理的拒绝总是利大于弊的,如果是刚来公司,想在新公司发展的话,还是多多的参加聚餐与同事熟络。可能你觉得这个栗子比较简单,生活中的经验论完全就可以解决这个问题,但是事实上许多复杂的东西,就是需要这种逻辑,特别的当你的对手是一个相当成熟的职场上高手的时候,他的每一步都在深思熟虑,都在找一个最优解。历史上往往很离谱的事情,把我们代入过去一步一步分析,那个离谱结果可能就是就是最优解。

对社会博弈理解

社会上博弈从博弈论创始到现在,开始是冯·诺依曼证明了博弈论的基本原理,纳什有过完善,再~~~~~~~~发展,我就不记人名了,原谅我的差记性。大概是从提出的了博弈论,然后提出了博弈论的囚徒困境的局限性,再而破解了囚徒困境,提出了合作博弈理论,大概是这个历程。

举个栗子:知乎上有个问题说的很好,核武器的六层猜疑链核威慑里的六层猜疑链

什么叫核威慑?很多人理解的核威慑,就是你敢发射核弹搞死我,我就敢发射核弹搞死你。在那个曾经只有美苏拥有核武器的年代,核威慑确实是这样的。但如今不是了。冷战末期时,美国拥有核弹头31255枚,苏联那边也差不多,每年的维护保养费用都是一个天文数字。那个年代,美苏两国确实是奔着直接搞死对面的心态去的,而且要有能搞死对面很多遍的能力才放心。1991年,美苏两国达成协议,削减各自的核武器,直接把人类接近80%的核武器化为乌有。但即便如此,美苏两国依然各自拥有近7000枚核武器,依然可以把对方搞死很多遍。目前全人类总共有15000多枚核弹头,基本都在美国和俄罗斯那里。而中国的核武器一直数量很少,只有美苏两国的零头,大概几百枚的样子。如此之少的核武器,怎么和美俄抗衡?

以前的中国穷,造不起,甚至维护不起核武器,这可以理解。但今天的中国不穷了啊,为什么不造几万枚核武器撑场面?因为完全没有必几百枚核武器,已经够用了。够用的原因,不是因为几百枚核武器真的够用,而是因为美国和俄罗斯的核武器够用。美国和俄罗斯的核武器,就是中国的核武器。核武器+洲际导弹的组合,让核威慑产生了极其复杂的变化。如果美国决定拿出3000枚核武器,先发制人,在中国没有反应过来之前就对中国进行地毯式核轰炸,把中国从地球上彻底的抹去。

那美国担心的是中国的核反制么?确实会担心,因为美国的反导系统不可能拦截中国发射的所有核武器,肯定有不少核弹头直接落在美国的大城市里。但这并不是美国最害怕的事情。美国最害怕的,是引发全球所有核国家的猜疑。首先,发动核攻击之前是要绝对保密的,绝对不可能对世界宣布的,更不可能挨个和盟友甚至敌国进行解释。这道理很好理解。假设你和对手都有枪,互相指着对手的头,谁都不敢开枪,这个时候如果对手告诉你,他准备开枪了,请问你会怎么做?

如果核攻击真的发动,那一定是毫无征兆的。

假如美国3000枚核弹头铺天盖地的向亚洲飞过来,在洲际导弹飞行的这十几分钟里,各核国家会想很多很多事情。

- 第一层猜疑链:比如说俄罗斯,他首先会想一件事,这么多导弹到底是来炸谁的,是炸中国?还是炸俄罗斯?根据雷达测定,目前的飞行轨迹全部指向中国,看起来好像是炸中国的。但洲际导弹都是可以变轨的,这些弹头会不会在落地前分出一半,突然变轨来炸俄罗斯?等它变轨后,俄罗斯只有三分钟时间了,压根都没时间反应。如果等俄罗斯被炸了再反制,是不是太晚了?要不要提前发射核武器,先把美国给炸了,以防万一。这个问题,不仅俄罗斯会想,英国和法国也会想。

- 第二层猜疑链:除了害怕洲际导弹突然变轨之外,俄罗斯还会想一个问题。美国哪来的胆子突然炸中国的,他炸中国的目的是什么,他为什么敢炸中国。如果美国冒着本国被核弹攻击的风险,对中国发动核袭击,那为什么不顺便把俄罗斯一起给炸了,反正承担的风险是差不多的。所以,俄罗斯人会预估美国肯定会对俄罗斯发动核攻击。不管第一波核导弹是炸中国还是炸俄罗斯的,最后都一定会炸俄罗斯。既然如此,那俄罗斯索性就先动手吧。同样,这个问题,不仅俄罗斯会想,英国和法国也会想。

- 第三层猜疑链:更可怕的是,美国担心的绝不仅仅是俄罗斯的不信任。假设俄罗斯的领导人,有超强的定力,对美国有超强的信任,对人类有超强的慈悲之心,相信美国是只炸中国的,冒着俄罗斯人全部被屠灭的风险,最后没有下令发射核弹。俄罗斯还要担心一个问题,中国在对美国发动核反制的同时,会不会顺便给俄罗斯、英国、法国丢一波核弹。反正那个时候中国已经没了,名声这东西要来干嘛呢,大家一起死好了。这不是说中国一定会这么做,只要可能这么做就很可怕了。

- 第四层猜疑链:如果中国遭受美国核攻击后,可能会攻击全球核大国,那么英国法国应该如何自保?假如俄罗斯被炸了,哪怕只有几个主要大城市被炸了,国力都会严重削弱,从而彻底衰退,甚至可能会灭国。那么,俄罗斯会不会直接炸平全球,来确保俄罗斯的安全,或者拉全球给俄罗斯陪葬?如果英国和法国假定俄罗斯会这么做,那么为了英国和法国的国家利益最大化。从最理智的角度,英国和法国,应该立即发射所有的核弹,拉全球陪葬。偏偏一国领导人,一般来说都是相当理智的。

- 第五层猜疑链:当美国对中国发射核弹后,如果美国假定中国会核反制其他核大国,然后假定其他核大国为了自身利益最大化,都会直接把核弹头丢在美国头上,那美国会怎么应对这一情况?因为这个概率不仅有,而且还很高。作为美国,如果想要让本国利益最大化,在核攻击中国的同时,就应该同时核攻击俄罗斯、英国和法国等任何有能力对美国发动核攻击的国家。这才是美国最理性的选择。

- 第六层猜疑链:因为俄罗斯、英国和法国,都知道美国肯定会受困在第五层猜疑链,对本国发动核攻击的概率非常之大,自己无论怎么做都无法安抚美国。毕竟此时的美国已经疯了,如果不疯是无论如何都不敢发动核战争的。英法俄估计美国肯定会估计英法俄会估计美国会炸掉英法俄。所以英法俄无论如何都无法获得安全感。既然美国肯定会受困在猜疑链,肯定会对所有核国家发动打击,那么自己肯定就是个死。那,自己索性就拉全世界一起陪葬吧,说不定最后的情况还好一点。因此,在看到美国核弹头铺天盖地射向中国的一瞬间,俄罗斯、英国和法国,就会同时启动自己国家的核武库,向全世界所有国家发射核弹。你是真心实意的想炸中国?巧了,我怕你炸的不干净,或者导弹中途变向来炸我,我也帮你炸一遍中国吧,另外把你美国也全给炸了。

这六层猜疑链,基本没有国家能熬过去。而且即便有个把国家的领导人熬过去了,也没用,需要所有核国家的领导人全部熬过去,拿命去相信彼此,才算破除猜疑链。上面的全是转自知乎,我觉得是个经典的博弈所以引用一下。

总结

- 当我们不知道对方底牌时,保持沉默是一个不错的办法。

- 从长远来看,赌博是一个注定会输的游戏。

- 如果一开始就让人觉得你多么了不起,对你给予了种种厚望,可你随后的表现让人一次又一次的失望,结果你只会被人越来越看不起。这种反差效应值得人们借鉴。别人对你的期望值越高,越容易看出你的平庸,发现你的错误;相反,如果别人本来对你并不抱有厚望,你的成绩就回容易被人发现,甚至让人吃惊。

- 一个人的信息量是很有限的,要通过群体拓展思路,打开局面,才能在残酷的市场竞争中站稳脚跟。

- “当你自估的成功概率达到%40~%70,你就该去这件事了。也许你会失败,但拖延或等待的代价往往更大。”

- 在幸福博弈时,不要拿自己的不幸和别人幸福的一面去比。决定你快乐或不快乐的,不是别人,是你自己。